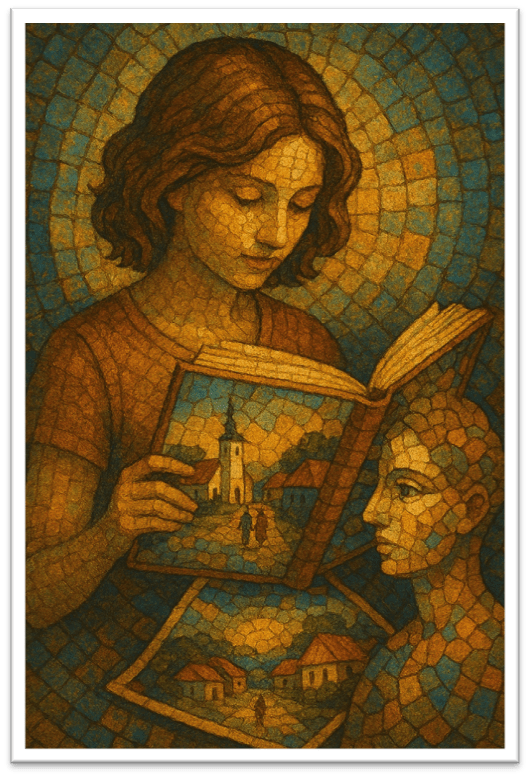

Kamelia Bancsov für #kkl60 „Im Rückspiegel“

Im Rückspiegel sehe ich mein Dorf

Das Leben ist voller einzigartiger Ereignisse. Jene speichern wir als Erinnerungen, die meist ziemlich lückenhaft sind wie Mosaiksteine. Doch sie tragen eine ganze Menge Gefühl und Bedeutung, denn sie beeinflussen unseren Weg. Ein einziger Rückblick in der dunkelsten Stunde kann Berge versetzen und ein Hauch von Verzweiflung kann wiederum eine Tragödie auslösen.

Wenn ich in den Rückspiegel blicke, dann sehe ich soziale Kräfte, die mein Leben formten, als wäre ich aus Ton. Ich fand das unfair und kämpfte dagegen, als würde mein Leben davon abhängen. Weil das auch so war.

Gerechtigkeit – so las ich einst – sei nichts anderes als eine Waage im Gleichgewicht. Keine Rache, kein Triumph, nur Ausgleich. Vielleicht war es dieser Gedanke, der mich schon als Kind begleitete, wenn ich Ungerechtigkeit spürte: in den Bösewichten der Bücher, im fehlenden Geld, in den Abschieden, die zu früh kamen. Ich sollte eines Tages alles schaffen. Doch was bedeutete dieses „alles“? Für meine Familie war die Antwort klar: gute Noten, ein sicherer Beruf, danach ein Ehemann und natürlich Kinder.

Für mich war der Erfolg, wie meine Familie es nannte, ein ziemlich steiniger Weg voller Unsicherheit, Schüchternheit und Fragen. Und die Anfangsbedingungen? Nicht ideal. In der Schule lernen wir bereits, dass gerade die guten Anfangsbedingungen notwendig für ein erfolgreiches Experiment seien. Und wie sollte es dann mit schlechten Konditionen alles klappen? Durch Wunder? Mein Leben begann somit wie eine schiefe Probe und genauso sehe ich die Fortsetzung; als ein Wirrwarr aus Versuch und Irrtum.

Als Teenager lernte ich die zwei Schulen der Psychologie kennen: Behaviorismus und Kognitivismus. Die einen behaupten, alles sei vorhersehbar, die anderen glauben, der Mensch sei frei und intelligent genug, sich von seiner Umwelt zu lösen. Ich vertraute lange den Kognitivisten. Heute bin ich überzeugt, dass die Wahrheit in der Mitte liegt. Auch meine Geschichte ist eine Komposition aus Schicksal und Selbstbestimmung – zwei kontrastierende Mächte im Mosaik meiner Anfänge.

Im Rückspiegel lese ich eine ganze Menge Zeilen. Das meiste, was ich heute weiß, lernte ich aus Büchern – und dabei las ich nicht einmal gerne. Schullektüren studierte ich weniger aus Neugier, vielmehr aus Pflicht gegenüber der Schule und den Lehrern. Bücher waren ein wenig öde, doch ihre Interpretation war bunt und reich an Ideen und das faszinierte mich von Beginn an. Es verblüffte mich, wie ein Werk das ganze Leben und die Welt erklären konnte. Den Rest leitete ich von den Erfahrungen der Menschen ab.

Schon als Kind strebte ich nach einem besseren Leben, seitdem ich so etwas wie Bewusstsein besaß. Das machte mich nicht zu einer Ausnahme. Meine Familie kämpfte während und nach dem Jugoslawienkrieg mit finanzieller Unsicherheit wie fast alle anderen. Dieser Wunsch war demnach ein kollektiver. Trotz dieser Umstände war meine Kindheit von einem Segen umhüllt und zwar wegen unserer Gemeinschaft. Wir wurden erzogen zu glauben, dass alles möglich sei und dass wir eines Tages alles schaffen könnten.

Mein Heimatdorf war immer anders. Ein ungarisches Dorf, eingebettet zwischen serbischen Ortschaften, ein kulturelles Mosaik, das nicht immer harmonisch wirkte. Viele sprachen damals kein Serbisch – ich schon, dank meines Vaters. Ich trug bereits als Kind die bipolare Identität meiner Heimat, die sich direkt in meiner Familie abzeichnete.

Meine Kindheit hatte gewiss ihre Lichtblicke wie jede Kindheit. Die Neugier, mein ständiger Begleiter, half mir, gute Noten zu bekommen. Lernen bereitete mir meistens Freude und ich wollte einfach alles über die Welt wissen. Unsere einzige Schule in der Siedlung war streng und konservativ. Ordnung und Disziplin wurden daher großgeschrieben, doch auch eine ganze Menge Kultur hatte ihren Platz.

Aus sozialer Sicht war meine Ortschaft ein Platz der Gegensätze. Ich war befreundet mit einem Mädchen aus einer der reichen Familien. Ihr Status öffnete mir Türen: Ballettkurse, Gymnastik, Theater – Luxus, den sich die meisten nicht leisten konnten. Ich wurde herumchauffiert, wenn nötig, wurde zu Veranstaltungen eingeladen, nur weil ich die „richtigen“ Leute kannte. Das war mein erster Kontakt zu einer Dimension da draußen, außerhalb unserer Kulturblase. Ich durfte die große weite Welt durch die Brille der Kunst erleben.

Ich lebte damals mit meiner alleinerziehenden Mutter bei meinen Großeltern. Meine Großmutter kümmerte sich um den Haushalt, während Großvater und Mutter das Geld verdienten. Meine Mama war oft den ganzen Tag unterwegs, weil sie in zwei Schulen an zwei Standorten arbeitete. Ich verstand nicht, warum wir trotzdem so wenig hatten.

Meine Kleidung kam aus Wien. Ich durfte die getragenen Klamotten meiner Großtante übernehmen, einige Stücke bekam ich sogar neu von der anderen Tante. Sie waren modern, intakt und – am wichtigsten – passend. Ich wusste lange nicht, wie man selber Kleider kauft, weil ich meine Größe nicht kannte, da ich sie nie selbst kaufte. Meine beste Freundin teilte mir damals mit, das sei peinlich, aber ich hörte nicht wirklich auf sie. Auch wenn wir kaum Geld hatten, konnten wir dank Verwandten, die zur Wiener Mittelschicht gehörten, ein Gefühl von Teilhabe bewahren.

Mein Dorf war stolz auf seine Kultur und nahm regelmäßig an Austauschprogrammen mit Ungarn teil. Besucher brachten neue Perspektiven, eine gewisse Exklusivität, die uns von den umliegenden serbischen Ortschaften unterschied, weil sie bereits in der EU waren. Die 2010er Jahre waren eine Blütezeit. Der Tourismus florierte, unser kleiner Ort wurde ein beliebtes Ziel für Menschen aus der ganzen Region und für interessierte ungarische Touristen. Die Gäste besuchten unseren Kirtag im August und manche kamen sogar wegen des Kulturprogramms, wo Tradition und Moderne aufeinandertrafen. Nach diesem Aufschwung kam die Ebbe. Wirtschaftliche Herausforderungen drängten viele Familien zur Abwanderung. Der Tourismus schrumpfte und unsere Gemeinschaft wurde mit jedem Jahr kleiner.

Dank guter Noten kam ich schließlich auf eines der besten Gymnasien in Serbien. Dort begann ein neuer Abschnitt. Ich wurde von den besten Lehrern unterrichtet, genoss eine humanistische Ausbildung, die meine Liebe zur Bildung vertiefte. Als ich nach Wien zog, setzte ich diesen Weg fort, studierte Geisteswissenschaften und wurde schließlich Lehrerin.

Im Rückspiegel sehe ich mich selbst, als ich meine riesigen Koffer packe und nach Österreich ziehe. Seit über zehn Jahren lebe ich in Wien. 2013 war ein Jahr großer Veränderungen: wunderschöner Wohnort, neue Schule, abstruse Sprache und ein ängstliches Herz. Wien lernte ich zu lieben, wie man ein verwirrendes Theaterstück oder Mathematik zu verstehen versucht.

Der Spiegel lässt mich ebenfalls die flüchtigen Begegnungen, halbherzige Emotionen und tiefgreifende Enttäuschungen spüren – diese Beziehungen waren für mich keine Option, obwohl es davon eine ganze Menge im Angebot gab. Meine Mutter wurde nach der Scheidung von meinem Vater eine klassische Feministin. Für mich wollte sie jedoch, dass ich so viel wie möglich date, weil ich sonst nie den „richtigen“ finden würde. Für sie war das ein Spiel, eine Flirterei. Ich nahm Liebe dagegen ernst – deswegen war ich fast immer Single.

Woher kamen also meine Vorbilder? Aus den Büchern natürlich! Es waren einsame Menschen, die viel fühlten und die meisten waren Verlierer in den Augen der Gesellschaft. Mit der Zeit versuchte ich meine Vorbilder zu optimieren, da begann ich ein wenig sogar zu experimentieren. Ich ging aber nie zu weit. Realismus fand ich erniedrigend, Idealismus war eher mein Ding.

Daraufhin realisierte ich, dass manche Menschen eitel werden – so auch meine Eltern –, denn sie sehen zu viel und treffen zu viele „gleiche“ Personen. Meine Eltern waren zwar von Anfang an sehr verschieden, aber eine Tatsache verband sie stets: der Glaube an die Sinnlosigkeit. Lange hielt ich das für einen Charakterfehler. Später lernte ich jedoch das Leben besser kennen und begriff, dass man in die nihilistische Falle schneller hineintappt als in eine utopische. Und dann gibt es uns, die Unerfahrenen, die stolz auf ihre Unerfahrenheit sind. Wir bauen unsere Ideale von Grund auf und hoffen, dass sie eines Tages Früchte tragen.

Ich bin zwar anders als meine Eltern, aber nicht unbedingt anders als mein Dorf. Meine Gemeinschaft pflegte Bildung und Disziplin. Einst war es sogar ein lebendiges Ding, bevor alle in die weite Welt auswanderten. Dieses Dorf gab mir so viel und alles, was ich ihm geben kann, ist dieser Text. Da fragte ich mich neulich, wäre es stolz auf mich? Werde ich jemals so einfach, aber zeitgleich besonders sein, wie meine Heimat es einst war?

Meine Siedlung ist heute ein Platz für Geister, ältere Menschen und neue Bewohner, die eine andere Muttersprache haben und sie werden niemals wissen, wie wundervoll diese Siedlung für ihre Bewohner einmal war. Für sie wird es ein Ort mit vielen Lücken, Fragen und Herausforderungen sein. Aber vielleicht eines Tages wird er genauso strahlen wie in meiner Kindheit. Und womöglich werde ich ebenfalls in der Fremde Wurzeln schlagen und alle daran erinnern, dass nicht alles verloren ist, was uns verlässt.

All diese Bilder – die einsamen Vorbilder aus Büchern, die vergeblichen Anstrengungen meiner Mutter, die Feste im Dorf, die Straßen voller bekannter Gesichter, die Abwanderung und das Schweigen der Gegenwart – sie sind wie kleine Steinchen in einem großen Mosaik. Manche sind hell, manche dunkel, andere wiederum glänzen nur im richtigen Licht und aus dem passenden Sehepunkt.

Bild: Microsoft Copilot

Kamelia wurde 1995 geboren und zog 2013 nach Wien. Sie kommt aus einem nicht so fernen Land (sic!). Die Autorin hat ein Bachelorstudium in Geschichte und einen Master in Wissenschaftsphilosophie abgeschlossen. Warum sie Deutschtrainerin geworden ist, kann sie selbst nicht genau beantworten. Sie liebt große Ideen und kleine Bücher, deshalb schreibt sie auch welche.

Über #kkl HIER