Tanja Schwibinger für #kkl60 „In den Rückspiegel“

Dreht man den Schlaf um, wird er falsch.

Doch was ist so falsch daran, schlafen zu wollen?

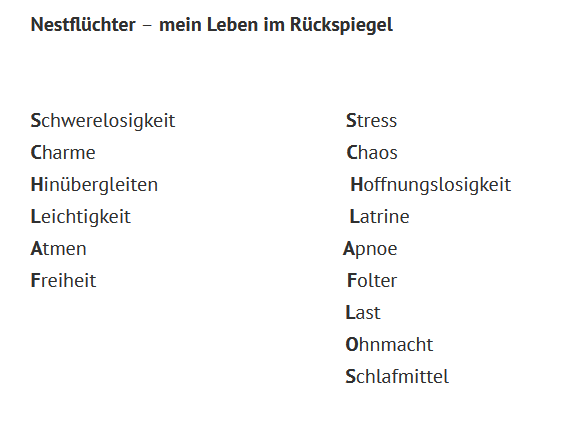

Vielleicht der Irrglaube, dass er sich von alleine einstellt. Ein charmantes Hinübergleiten in die Schwerelosigkeit, begleitet von einem freien Atem, um ausgeruht aufzuwachen. Augen zu und durch.

Doch der abendliche Gang ins Schlafzimmer hat nichts mehr mit Leichtigkeit zu tun, er ist zur Last geworden, das Bett zum Folterinstrument. Rituale sollen den Stress abbauen, der mich am Einschlafen hindert. Um zu verhindern, dass Hoffnungslosigkeit und Ohnmacht die Oberhand gewinnen, mir mit kalten Fingern die Augenlider gegen meinen Willen aufreißen.

Wo ein Wille ist, ist auch ein Weg.

In unserer von Willen und Machbarkeit geprägten westlichen Kultur wirken Ruhe und Schlaf eher wie ein Fremdkörper, den es zu vermeiden gilt. Der Wille versetzt angeblich Berge, ebenso wie sein Zwillingsbruder, der Glaube. Wir sind es gewohnt, das zu bekommen, wofür wir uns mit aller Kraft einsetzen. Doch auf der Matratze versagt dieses Machtstreben. Der Schlaf weicht fruchtlosen Kopfkissenstunden, unterbrochen vom Gang zur Latrine.

Da sind uns die östlichen Philosophien mit ihren Vorstellungen von Egolosigkeit und Loslassen überlegen.

Nicht nur auf horizontalem Gebiet.

Denn für den Schlaf gilt, wo kein Wille ist, ist ein Weg. Der Schlaf ist die vollendete Form der Meditation. Dass wir in unseren unzähligen wachen Stunden nach den Reishalmen greifen, belegen die überfüllten Seminare zu diesem Thema.

Ohne Schlaf fehlt mir die Distanz zu den Geschehnissen des Tages. Ich brauche diese Art künstlerische Produktivität zum Aussortieren und Aufarbeiten. Also alles andere als unproduktiver Müßiggang hinter geschlossenen Lidern. Wenn sich am Morgen der Vorhang öffnet, lässt er die Welt deutlicher eindringen. Der Blick nach innen hilft mir, die Dinge der Vergangenheit zu klären.

Aber Erschöpfung und Überforderung sitzen wie ungeliebte Schwestern Seite an Seite mit mir auf dem Sofa. Bis sie mich ins Bett locken; um mich dann hellwach liegen zu lassen, während mein Herz beginnt, dickflüssige Angst durch meine Adern zu pumpen. Ich warte sehnlichst auf diese wattige Wolke, in der sich Raum und Zeit auflösen.

So liege ich Nacht für Nacht im Bett, wälze mich und meine Gedanken, während das Leben aus mir wie Nachtschweiß in die Laken sickert. In mir macht sich Angst vor der Zukunft breit, wobei das ein Begriff ist, der der Jugend vorbehalten ist, denn welche Zukunft sollte sich noch vor mir entblättern?

Als Gefäß voller Sorge warte ich ergebnislos auf den Schlummer.

Panik droht wie ein entferntes Unwetter.

Ruhe und Entspannung verflüchtigen sich in der Ferne.

Und doch bleibe ich stur liegen und hoffe, dass sich der Schlaf wie in eine flauschige Decke hüllt, wenn ich nur auf meinen Atem lausche, Schäfchen zähle, mich in Mantras übe, positive Affirmationen herunterbete:

Tag ein, Tag aus, schlaf ein, schlaf aus. Ich atme ein und aus und horche in mich hinein und hinaus in die Welt, den Wald, die Nacht. Durchschlafen, morgens erholt aufwachen und sich den Anforderungen des Tages stellen, kraftvoll, entspannt, fröhlich.

Diese irrationale Vorstellung, der so inzwischen viel nachjagen, wird zur grausamen Illusion, vor allem, wenn ein in die Jahre gekommenes, weibliches Hormonsystem mit von der Partie ist. Ein Hormonsystem auf dem absteigenden Ast. Liegengelassen im Schweiße des Angesichts rotiere ich im Kreislauf der Teufelin. Nicht schlafen, kaputt, müde und schlechtgelaunt in den Morgen Fehlstarten. Unkonzentriert, schwankend und wankelmütig durch den Tag gehangelt, den Abend herbeigesehnt, und dann die Nacht. Plötzlich wach, eine Welle, eine Wallung. Atemnot, Hitze. Wach, wach, wach. Die Mächte der Nächte.

Die nächtlichen Wanderungen werden mit zunehmender Schlaflosigkeit zur Pilgerreise. Immer auf der Suche. Die Suche nach Schlaf und Ruhe wandelt sich zur Suche nach dem Wesen der Dinge.

Wie durch die Schlafmangel gedreht, schleppe ich mich dahin. Ich drehe meine Runden und die dunkle Stille der Nacht senkt sich über mich. Meint sie es gut mit mir, lässt sie aus dem Himmelsgewölbe mitfühlend Sterne auf mich regnen. Ich erhebe meinen Blick, um nach ihnen zu greifen.

Das Glitzern der Milchstraße schwebt über mir wie eine Gedankenblase. Mit ihrem Inhalt voller unerreichbarer Träume wandert sie mit mir. Ab und zu rauscht eine Sternschnuppe wie ein Geistesblitz vorbei, ungenutzt am Horizont verpuffend, bevor mein müder Verstand sie einfangen kann.

Öffnet der Himmel seine Schleusen, klammere ich mich an meinen gelben Schirm. Wie eine einsame Nachtkerze, die ihre Blütenblätter in Zeitraffer entfalten, blüht er über mir auf und bildet schützend einen trockenen Kreis um mich.

So laufen wir gemeinsam, bis sich der Reißverschluss am Horizont öffnet und das erste rotgolden schimmernde Licht Konturen schafft, wo bislang nur rußige Nacht war. Die fest verbundene Stelle zwischen Himmel und Erde wird porös, die Tinte wird wässrig. Die Konturen der bösen Geister der Finsternis verschwimmen und schrumpfen auf ein erträgliches Maß. Die Dämonen ziehen ihrer Wege und ich lenke meine Schritte nach Hause. Die Morgensonne lässt meine gelbe Blüte welken – an der Haustür klappe ich sie zu.

Mit dem Schwinden der Düsternis sind nur noch die Schatten unter meinen Augen da, sie lassen mich zu einem Schatten meiner Selbst werden. Wo ist die kernige, entschlossene Frau geblieben? Sie verschwindet im Rückspiegel und wird durch eine nervöse, teilnahmslose Frau mittleren Alters ersetzt. Deren Hoffnung es ist, bis zum Abend durchzuhalten, um dann aufs Sofa zu sinken und zum Buch zu greifen, mit der Katze an ihrer Seite. Für mehr reichen Tatkraft und Enthusiasmus nicht aus.

Ich kann nur in einer Stille schlafen, die so eindringlich ist, dass ich glaube, meine eigene Zellteilung zu hören. Deshalb bin ich auf einen Campingplatz inmitten eines Naturschutzgebiets gezogen. Mein Häuschen steht an einem Bach, in unmittelbarer Nähe zum Wald. Die Geräusche, die mich nun begleiten sind harmonisch und konstant – ein Rauschen, Wispern, Murmeln. Aber bitte keine plötzlichen Schreie oder kreischenden Rufe aus Todesangst.

Sonst hilft nur der Griff zur schlaffördernden Substanz, die eine künstlich erschaffene Ruhe erzwingt. Mit einem Medikament ist es so, als hätte man mir einen Mühlstein um den Hals gehängt, der mich plötzlich und drastisch auf den Grund eines Sees zieht, ohne dass ich noch Zeit zum Luftholen gehabt hätte. Und ich wie nach einer langen Apnoe daraus auftauche.

Da in unserer digitalen Welt Uhrzeiten abgeschafft sind, kann ich den Spieß umdrehen und die Nacht zum Tag machen, damit sie ihre Macht verliert. Ich suche mir eine Arbeit, die in den dunklen Stunden zu verrichten ist.

Und doch ist es, als würde ich mich mit Schuld beladen, ließe ich mich tagsüber auf den Wogen des Schlummers treiben.

Die Metapher für Faulenzertum, Unwissenheit und Verletzlichkeit ist ein Geschenk des Protestantismus. Der verbotene Schlaf am Tag, wenn sich die Gespenster im Zaume halten lassen und auch die Tiere des Waldes verstummen. Denn die Phantome erwachen in der Dämmerung und die dunkle Zeit ist bereits rechtschaffen verbracht.

Es gilt, den Staffellauf, der sich Leben nennt, gut rumzubringen, bis der große Bruder des Schlafes mir seine Hand reicht zum Eintritt in den größten aller Schlummer; den allumfassenden Schlaf, der die Augen für immer schließt.

In Hildesheim 1966 geboren, lebt Tanja Schwibinger im Südwesten Deutschlands. Wenn sie nicht schreibt, dokumentiert sie Augenerkrankungen, baut an ihrem Mobilheim an der Alb, fotografiert, kocht, gärtnert in ihrem Heilpflanzen- und Gemüsegarten oder wandert durch die Landschaft.

Ihre Kurzgeschichten wurden in verschiedenen Anthologien veröffentlicht.

Über #kkl HIER